本文围绕“基于技术分解视角的创新方法与实践探索”展开系统分析,从逻辑结构、方法体系、应用实践与未来趋势四个维度展开论述。文章首先概述技术分解在创新活动中的核心价值,指出其通过将复杂技术拆解为可管理的模块,能够增强创新的可控性、方向性和体系化水平。随后,文章从技术要素识别、路径设计、跨域融合与实践验证四条主线深入阐述具体的创新方法与操作机制,既强调理论逻辑,也融合实践案例思维。文章最后从总体作用与未来潜能两个角度总结技术分解视角的创新意义,指出这一方法不仅能提升技术迭代效率,也能够为组织、产业乃至社会创新提供长期驱动力,是未来创新体系建设的重要基础。

技术要素精准识别机制

技术分解的第一步在于识别构成技术体系的核心要素,包括功能模块、性能指标、关键原理与约束条件。通过这种拆解过程,创新者能够将庞大复杂的技术对象转化为若干可分析、可干预的单元。要素识别越全面、越清晰,后续创新设计的方向就越明确。

在实践中,技术要素识别涵盖技术结构分析、功能链路剖解以及关键瓶颈定位等方法。例如,在智能装备研发中,工程师会将整机拆分为驱动系统、感知系统、控制算法等模块,并对每个模块的边界条件和核心能力进行界定,从而实现设计目标的精确定位。

此外,技术要素识别并非孤立进行,而需结合产业链、价值链与用户需求的整体逻辑。通过将技术要素映射到实际应用场景中,才能确保分解出的要素具有真正的创新价值,使技术创新方向与市场需求保持一致。

技术路径可视化设计方法

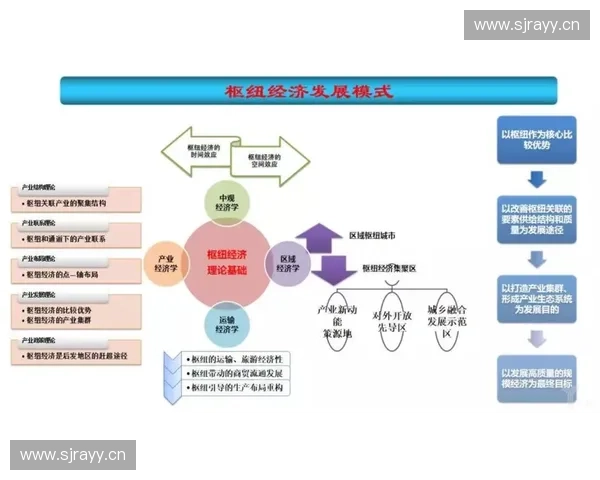

技术分解视角下的路径规划强调技术演化的系统性,通过对技术单元之间关系的建模,形成结构化、可视化的技术路线图。技术路线图的建立能够帮助创新主体预见技术迭代趋势,合理配置资源,并避免无效重复开发。

在路径设计中,常用中欧体育(zoty)的方法包括技术树分析、技术路线绘制以及多路径模拟。技术树通过“自上而下”的方式将目标技术分解成若干分支,为创新者提供多条并行探索通道;技术路线图则强调“自下而上”的整合,将零散技术成果组合为可实现的未来形态。

设计可视化路径的另一关键价值在于促进团队协同。可视化成果消除了不同专业人员之间的信息壁垒,使组织在创新过程中能够形成统一理解,从而在研发投入、试验验证和应用落地中保持一致性。

跨技术领域融合与重构策略

技术分解不仅是拆解,更是重构的前提。当技术模块被拆分之后,创新者可以从跨领域视角寻找新的组合方式,从而催生具备突破性潜力的技术方案。跨领域融合是当代创新的重要力量,许多重大技术突破正是在异质技术的耦合中实现的。

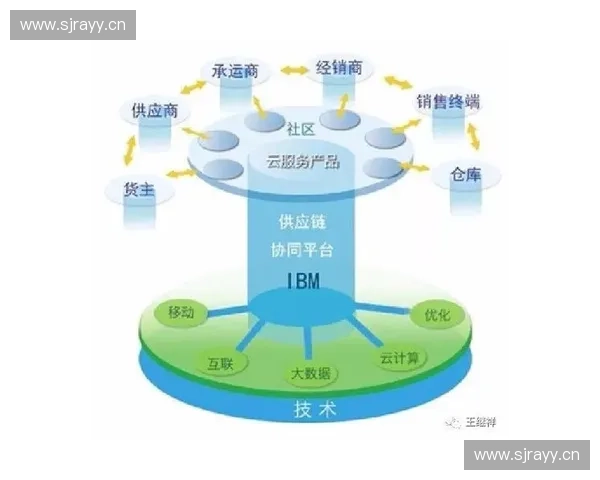

跨领域融合策略需要在技术分解基础上识别不同技术模块之间的兼容性。例如,在智能制造领域,机械结构技术、人工智能算法与传感器技术的重新组合,构成了智能装备系统的核心竞争力。技术模块的跨界嫁接推动了效率提升,也提升了系统的智能化水平。

此外,跨领域技术重构强调系统性创新,而非简单叠加。在重构过程中,需考虑不同技术模块的接口标准、融合逻辑以及能量、数据、物理特性的匹配程度。只有实现深度融合,才能形成真正意义上的新技术体系,而不是形式化的组合。

技术分解视角下的实践验证体系

创新方法最终要落实在实践中,技术分解后的模块需要经过验证才能形成可用的系统。实践验证体系强调从小规模实验到规模化应用的逐步推进,以确保技术组合具有可靠性、可行性以及可扩展性。

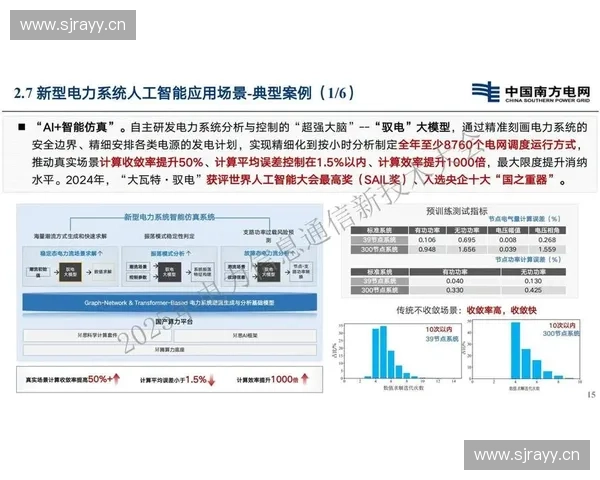

实践验证可通过实验验证、模拟测试与应用试点等方式展开。例如,在新能源车电池技术中,电池单体、模块与整包的分阶段验证,可以确保整体性能的安全性与稳定性,减少大规模应用中的风险。

此外,技术分解视角下的验证强调“闭环反馈”。验证结果会反作用于技术要素识别与路径设计,从而形成不断迭代的创新循环机制。通过这种学习式的创新结构,组织能够在实践中持续优化技术方案,提高创新成功率。

总结:

总体而言,基于技术分解视角的创新方法为解决复杂技术问题提供了科学路径。通过技术要素识别、路径可视化设计、跨领域融合与实践验证体系的构建,创新者能够以更清晰的结构、更高效的方式推动技术演化。这一体系化方法不仅提升了创新效率,也为未来技术研发建立了更加标准化、模块化和智能化的创新基础。

同时,技术分解视角在未来仍具有广阔的发展空间。随着人工智能、大模型分析工具和数字孪生技术的不断进步,技术分解将变得更加精准与自动化,其在产业创新、组织研发以及科技战略制定中的作用将持续增强。它不仅是技术发展的方法论工具,更是推动创新生态升级的重要引擎。